Il flusso continuo e l’entusiasmo dei visitatori hanno decretato la proroga di “Exempla moralia”, mostra dedicata agli arazzi siciliani ricamati del XVII secolo, in corso a Villa Zito, in via della Libertà 52.

L’esposizione accoglie opere da Palermo e dintorni, che testimoniano il talento e la dedizione dei maestri ricamatori.

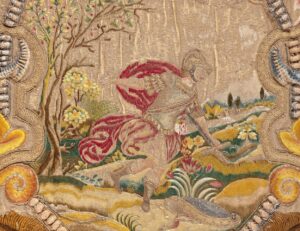

Curata da Maurizio Vitella, è stata prorogata fino a domenica 2 marzo: quattordici le scene proposte, tra cui figurano Narciso, che incarna l’amore di sé e l’incapacità di relazionarsi, Atteone, punito per essere andato oltre i limiti della conoscenza, Icaro, che precipita per troppa ambizione e Aiace, modello di costanza negli impegni e nella perseveranza.

E ancora, il drappo ricamato con Coriolano che respinge la richiesta di pace del Museo Civico “Baldassarre Romano” di Termini Imerese realizzato su cartoni del pittore Vincenzo La Barbera e, a Palermo, il paliotto in corallo proveniente dal Tesoro della Cattedrale, le cortine a decori fitomorfi e floreali di Villa Niscemi, le raffinate composizioni in ago pittura della Fondazione “Giuseppe Whitaker” di Villa Malfitano e i suggestivi paramenti con paesaggi del Museo Diocesano di Monreale.

Un tuffo nel Seicento siciliano tra ricamatori, storie, vizi e virtù che rappresenta molto più di una mostra: un progetto che la Fondazione Sicilia ha promosso e sostenuto, ospitando ancora una volta un evento unico e irripetibile.

Attraverso la selezione delle opere, esposte per più di due mesi, è possibile compiere un viaggio nel tempo, alla scoperta del mondo delle maestranze dei ricamatori, che stupisce per perizia e originalità compositiva.

ECCELLENZE MANIFATTURIERE PROTAGONISTE

“Ancora una volta – afferma Maria Concetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia – ospitiamo un’esposizione di grande rilevanza e originalità: attraverso la pregevolezza delle opere, è possibile scoprire moltissimo su chi le realizzò e su chi le commissionò”.

“Anche i temi – aggiunge – riflettono la sensibilità del tempo: tutto racchiuso in eccellenze manifatturiere la cui unicità è giunta fino a noi”.

“Il termine arazzi individua un manufatto realizzato con il telaio – spiega il curatore Maurizio Vitella – e abbiamo mantenuto questo nome perché la dimensione delle opere esposte richiama, appunto, gli arazzi”.

“Si tratta – sottolinea – però di parati murali realizzati ad ago, di enorme pregio: si pensi che, per completarne uno intero, occorreva in media un anno”.

Questi ultimi, di altissima qualità, sono la punta di diamante dell’intera mostra: furono esposti sino al secolo scorso nei saloni di Palazzo Mazzarino e successivamente acquisiti in collezione privata nel 1964, durante un’asta.

Si tratta di cortinaggi ricamati, superbi prodotti dell’arte serica siciliana, dalle ampie dimensioni, caratterizzati da simbolici motivi decorativi ed elementi figurati che rappresentano episodi mitologici, tratti dalle “Metamorfosi” di Ovidio.

Attraverso l’uso sapiente dell’ago e le antiche tecniche custodite e tramandate, i tessuti in mostra rivelano personaggi che spiccano come modelli in positivo o in negativo, per le virtù o i vizi di cui sono portatori.

L’ARTE DEI MAESTRI RICAMATORI

Da Palazzo Mazzarino, le opere vennero acquisite negli anni Sessanta da collezionisti privati e sono adesso restituite alla fruizione pubblica.

Specifiche ricerche documentarie hanno fatto riemergere dall’oblio le identità del ricamatore, Andrea Bolognese, dell’ideatore dei moduli d’ornato e delle iconografie, il pittore-architetto Gerardo Astorino e della committente, Giovanna Flavia Branciforti e Lanza, vedova di Giovanni Branciforti e Barresi, alla quale si deve nel 1627 la stipula del contratto, registrato agli atti del notaio Nunzio Panitteri.

L’arte del ricamo, tuttavia, non era per tutti: i maestri che ne conoscevano e custodivano i segreti avevano infatti sentito l’esigenza di regolamentare competenze, produzione e operatività, dando vita, già dal 1502, alla maestranza degli imborditori.

L’organizzazione era disciplinata da Capitoli, ossia Statuti che regolavano la categoria professionale, ne tutelavano l’attività e ne rendevano legale l’istituzione, sottoposta all’approvazione dell’autorità senatoria.

Alla maestranza poteva aggregarsi chiunque facesse “esercizio di seta” ossia ricamatori, setaioli e passamanari.

Il mestiere era esercitato all’interno di botteghe, dove il maestro poteva avvalersi del supporto di garzoni apprendisti.

Ufficialmente, la corporazione non prevedeva il coinvolgimento di donne, a cui era riservato il compito di produrre capi domestici e biancheria di uso quotidiano.

Eppure, di fatto, le donne erano coinvolte, come testimoniano molti ricami liturgici confezionati dalle monache.